前回の投稿から約1週間経過

展示会をさせて欲しいところに過去の作品をまとめて

資料として提出しようと始めましたが

いざ始めてみると

展示したいものが、ある程度手元にあるケースとはちがって

実際に展示したいもの示すには具体性が欠ける気がしてきます

今年の秋ぐらいに考えていて

急がなくてもOK、とのことなので

より展示したいものに近いものをつくったり必要な型を起こすなど

実質的な準備に入ったといえる状況です

こういう状況も数年ぶり、あがります

話は変わって、最近あらためて言葉の使われ方が

気になるのですこし書いてみようと思います

自分がろうけつ染(バティック)を始めた'97当時

レコード屋とかセレクトショップにいくと

いろんなパーティーのフライヤーが置かれていていました。

そこに印刷されているクレジットには頻繁に "BATIK"という言葉が使われていました。

実際に会場に行ってみると、

アクリル絵の具で布に直に手描きしているものが

デコレーションに使われていることもあたりまえ。

それを見た、もともとのバティックが、どういうものか知らない人は

布に絵を描いたものをバティックっていうんだな、と解釈します。

あるいは、パーティー会場でデコレーションに使う布を

製作の技法はなんであれ、バティックと認識した人も珍しくないと思います。

そんなパーティーで出会った人の中で

染色技法についてある程度の知識を持った友達は

デコレーションに使う布モノ全般を指して

"ドロップダウン"という言葉を使っていました。

この言葉の使い方自体が和製英語かどうかはともかく

自分からすれば、誤解が少なくていいな、とおもいますが

一般的には通じないのでは?という気がします。

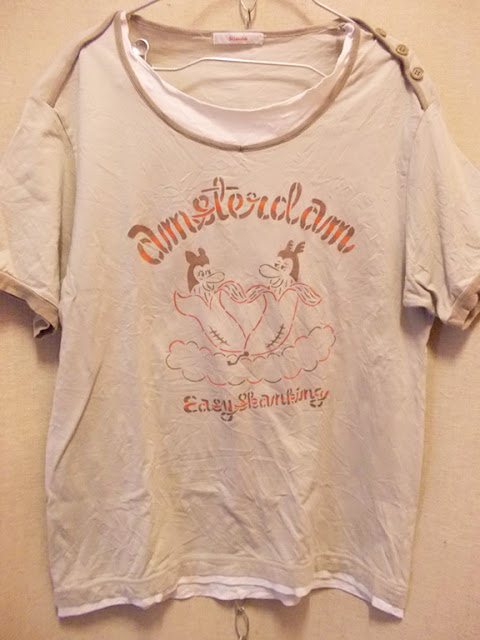

現在、自分が布に柄を施して壁に下げる形の作品を作った時

このブログにもあるようにタペストリーという言葉を使っていますが

タペストリーも本来は"つづれ織"のことで

正確に言えば間違った使い方ですが

一般的にはタペストリーといったほうがわかりやすいのでは?

ということで、そのようにしています。

なんて言えばいいんだろう?壁掛け?

先週のことですが、日本のお客様からどのような技法で作っているのか説明を求められ

早急に資料を作る時間が取れなかったため、ネットで調べてみると

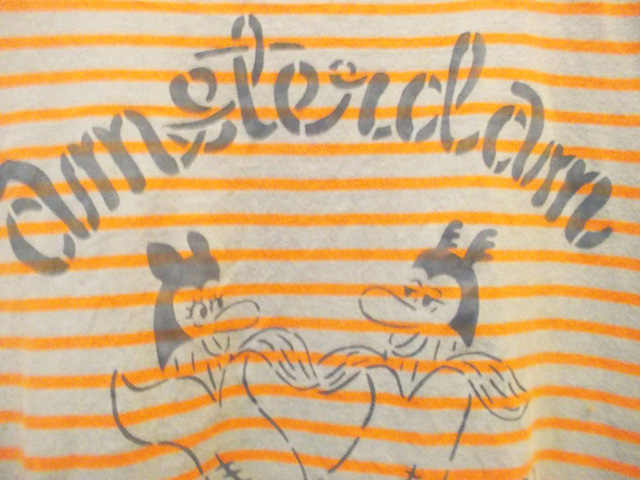

いま自分がやっているステンシルと同じと言える技法を

"型友禅"として紹介しているサイトがいくつかありました。

自分も友禅そのものに詳しくはないのですが、

糸目といわれる細い線を、糊で防染をしてから

色を挿すものが友禅なのかと、思っていました。

最近は、糊を使わずに型の上からダイレクトに色を挿していくものも

型友禅とよぶ時代になったということなのかな?

'00に沖縄でみた紅型の中にもそのようなものはありました。

表現力によって価格に差があることを前提に

技法によってベーシックな値段は決まってくる、

ということを主張する呉服屋さんもいるようですが

そのとおりだとも思います。

実際には、適正価格以上で販売している業者もいるようなので

そのようなことを言わなければならない人が出てくるわけで。

知識や経験があれば、どのような技法でつくられたのか

ものを見て、ある程度の見当はつきますが

一般的なお客さんは、いってみれば染色の素人

どういうプロセスでその布に柄が施されたかは、わからないとおもいます

場合によっては、販売する人でさえわからないこともあるかと。

呉服屋さんの場合は、伝統技術を商品として扱うことも多いだろうから

そこに描かれている内容を考えれば、自分がそこにあてはまるか?といえば

それもまたちがう、という気もしますが、、、

自分の技法をなんと呼ぶか、それだけでも

実際の製作以上に難しい気がします。

次の展示会ではその辺りも考えて整理していきたいと思っています。

候補としては、日本語だと「ぬの版画」、英語だと"STENCIL by Brush"

自分のしていることは版画だと思っています。

版画は英語にすると"print"ではありますが、プリントとはいわれたくないんです。

そういう意味で、きちんとキュレーションできる人がいたらいいのかな?

なんておもってみたり。

ながながと、最後までお付き合いありがとうございました。